♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

やる気が出ない、ダルいは「未病」?

正月明けに多い

☑︎何となくダルい

☑︎やる気が起きない

☑︎感情がコントロールできない…

なかなかお休みモードから切り替えられない

という精神論だけでなく

「未病」というものかもしれません。

未病と聞くと思い出す養○酒のCM...

🔹「未病」とは

病気と言うほどではないけれど、健康でもない状態のこと。

言い換えると「未病」は病気にならないためのサイン=警告でもあり

サインを無視し続けれはば病気になる可能があるし、

未病の時にちゃんとケアをすれば、病気を避けることができる、ある意味体を整えるきっかけとなるチャンスなのです。

健康を維持するには、なるべく早く「未病」に気づき、症状を改善することが大切です。

🔹未病チェック

- 手足が冷える

- 眠りが浅い

- 疲れがたまる

- 顔色が悪い

- 食欲がない

- 感情の起伏やコントロールできない

当てはまるものが多い場合、だいたいは

次の3つが考えられます。

①胃腸が疲れている

②体の「気・血・水」の不足と巡りが悪い

③体が冷えている

まず胃腸が疲れてうまく消化吸収することができなかったり、食事の内容に問題があると、「気・血・水」が不足します。

体を作るものが足りないので、血液、ホルモン、神経伝達物質、筋肉、皮膚などに支障が出て、各臓器の動きも悪くなります。

さらに巡りが悪く「気・血・水」が体の隅々まで巡ることができないと、滞った場所に痛みや張りを感じたり、栄養やホルモンや酸素が適切に働かなかったり、老廃物などが排泄されないと不調を感じます。

とくに食事=偏食が体への大きな負担となります。消化に悪影響を与え、本来吸収すべきではない未消化物や有害物質を体内に吸収することで、「気・血・水」の巡りを邪魔する「痰湿・湿熱」をつくり出してしまいます。

(体の中で生命維持に必要なものを「気・血・水」、それ以外の不要なものを「痰湿・湿熱」と呼びます)

年末年始は食生活が変わるため、正月明けに

不調が出やすくなってしまうのです。

私たちの体は、生理的活動のバランスを保ち、常に健康でいようとする働きがあります。

未病の改善には、血流を改善し、この"体本来の力"を高めることが大切です。

そのためには

・血流を良くし冷えを改善

・胃腸の働きを整える

・疲労のリセット、回復

とにかく温め、

体に良いものを食べ、

疲れたらその都度ケアすること。

だから

7日は七草粥を食べる習慣があるのですね。

お仕事初めの今週、不安な情報も飛び交い

やる気が起きない…そんな声も多く聞きますが

こんな時こそ血流を改善し、巡りを良くすることで、体も気持ちも上向きになるかもしれません。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

足の冷えの原因にも…脛スネが硬い、張る原因は?

足の冷えや疲れを感じる時、

足裏やふくらはぎのケアはすると思いますが

実は結構、疲れていたり張っているのが

「脛」スネ

脛の外側にだるさを感じたり、重く感じる場合、いくつかの共通点があります。

それは

・腰回りや股関節の筋肉、関節が硬くなっているなど骨盤の歪み

・足首が硬くなっている

ことで、骨盤や足首と繋がる筋肉が硬くなります。

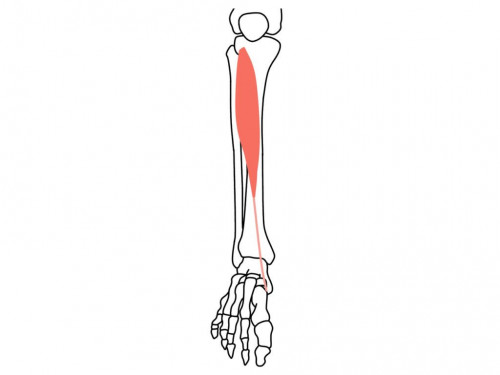

🔹スネのだるさの原因となる筋肉

脛の外側にある「前頚骨筋」ぜんけいこつきん

という筋肉が緊張し、硬くなっていることです。

いわゆる “弁慶の泣きどころ”です。

この筋肉は

歩いている時に地面からの衝撃を吸収したり、つまずきや転倒を予防してくれますが

硬くなると、つま先や足が上がりづらくなり、つまずきやすくなります。

また、足の先端は毛細血管で張り巡らされているので、前脛骨筋が硬くなると、毛細血管に血液が流れにくくなり、冷え性につながります。

さらに

前脛骨筋は、歩行だけでなく、姿勢を保つために必要な筋力=「抗重力筋」の役割もあるため、体をまっすぐ保つためにも重要な筋肉なのです。

人は平均して、毎日数千歩歩きます。

この時、地面からの衝撃を吸収するため前脛骨筋にジワジワと疲労が蓄積されていく訳です。

🍀前脛骨筋セルフケア

1) 両足を伸ばして、床にお尻をつけて座ります(仰向け姿勢でもOK)

2) ゆっくりと、足の指先を伸ばします。(すねが伸びます)

3) ゆっくりと、足首を曲げます(ふくらはぎが伸びます)

4)10回ほどゆっくり繰り返します

極端に足の冷えを感じる方ももしかしたら

スネが硬くなっているかもしれません。

マッサージをする時は

足の裏、かかと、ふくらはぎの筋肉も前脛骨筋に繋がっているので、

全てセットでほぐしてあげることが大切です。

奏のオイルフットマッサージは足裏、ふくらはぎ、スネまでしっかりと★

何気に男性のお客様からもリクエストが多く、オイルはベタベタするイメージがあるかもしれませんが、

肌になじむものを使っているので、逆にしっとりして乾燥肌にも◎

アクセスバーズの方はアクセスバーズ+ボディプロセス+プチマッサージコースを今月から作りました◡̈

スネも忘れずにケアしましょう♡

当日の急なご予約も歓迎★ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

直前や夜間でも、返信を待たずに予約できます★✉️の行き違い防止の為、オンライン予約をご利用頂けると大変助かります。

**************************

マッサージ整体・奏・kanade アクセスバーズ東京青山表参道 表参道駅2分、渋谷、原宿からも8分

指圧ベースの整体マッサージ、ドライヘッドスパ、リフレクソロジー、ストレッチ、アロマトリートメント

…夜遅くまで営業★男性も歓迎★

免疫アップの為にも血流改善しましょう✨

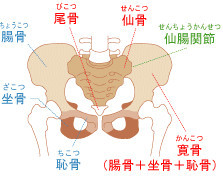

「仙骨ケア」が大事なワケ

実はわたしが体の中でとても重要だと思っている

部位

「仙骨」

あまり知られていないですが

名前の通り「仙人の骨」

英語では”セイクラム"

(sacrum=sacredbone「聖なる骨」)”と呼ばれるほど

生命に関わる重要な骨であり、古くから不思議な力を持つ骨として認識されてきました。

🔹なぜ仙骨が重要なのか?

上半身と下半身の骨をつなぎ、全身の骨格を支える仙骨。

多くの血管や、骨盤内臓器につながる神経や下半身につながる神経、そして自律神経の副交感神経が集まっている場所でもあり

建物に例えると大黒柱である背骨を支える土台に相当する肝心要の骨です。

仙骨の上には背骨(24個の椎骨)があり、その上に平均4〜5kgの頭(頭蓋骨)が載っています。

身体の重力は、常に重力の中心である仙骨に掛かっているので

この仙骨が正しい位置にないと身体はバランスをくずし歪みます。

すると、その上の背骨、頭蓋骨、顔にも歪みが生じ、これは土台が歪んでその上に建っている家が傾いている状態と同じです。

土台(仙骨)が歪んでいる限り、バランスのとれたS字状の背骨になることはありません。

🔹仙骨(仙腸関節)のズレからくる症状

・顔のゆがみ

→土台から全身の骨が歪み、最上部の顔にまで影響を及ぼします。

・首・肩こり、腰痛

→土台から背骨が歪むと、筋肉には異常な緊張が生じます。

・便秘

→大腸は仙骨の前側にあるため、直接的なストレスを受けます

・冷え性・むくみ

→仙骨は血液・リンパ液など、体液の流れのバランスもとっています

・生理痛・生理不順

→仙骨前側には、子宮・卵巣が内包されているため、直接ストレスを受けます

🍀仙骨をほぐすセルフケア

ゆりかごのように寝起きを繰り返すだけ。

1.体育座りで、もも裏を手で抱える

2. 後ろへと倒れる

3. 同じ勢いのまま起き上がる

仙骨はなかなか自分ではマッサージできませんが

この起き上がり小法師のような動きを心地よいと感じるまで続けると、ズレが解消し、全身の血流改善になり、頭痛や肩こり改善だけでなく、副交感神経が優位になり、リラックス効果も★

そして仙骨は体の中で最も効果的に副交感神経を刺激できる場所だそうです。

自律神経の束は、脳から仙骨にある穴を通って下肢までつながっていて、体の表面に近いところを通るのは、首の後ろと仙骨だけ。

でも実は首は筋肉や脂肪におおわれているため、温めても神経まで熱が伝わりにくく

仙骨周辺は筋肉や脂肪がつきにくくなっていて、骨は熱が伝わりやすいので、仙骨を温めると、ダイレクトかつ効率的に副交感神経に熱刺激を加えることができるのです。

仙骨を温めると血管も血液も温められて血流がアップ。冷えなどの解消と、血流とともに栄養や酸素も全身に行き渡って細胞が元気になる効果も。

仙骨を温める方法は、

シャワーでお湯を30秒当てるという簡単なもの。

わたしは施術でもお尻周辺や仙骨周りの筋肉をしっかり圧しています。

この辺りが解れると、背筋が伸びる感覚があると思います。

寒い季節こそ、「仙骨」意識してみてくださいね◡̈

直前や夜間でも、返信を待たずに予約できます★✉️の行き違い防止の為、オンライン予約をご利用頂けると大変助かります。 https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

**************************

表参道マッサージ整体・奏・kanade アクセスバーズ東京青山

表参道駅2分、渋谷、原宿からも8分

指圧ベースの整体マッサージ、ドライヘッドスパ、リフレクソロジー、ストレッチ、アロマトリートメント

…夜遅くまで営業★男性も歓迎★

アクセスバーズ東京表参道・奏・アクセスバーズ料金、詳細はこちら💁♀️⬇️

https://izumi-kanade.com/free/accessbarstokyo

骨盤を立てると体調が良くなる?

昨年からテレワーク化が進み

コロナ禍の弊害として

「座りっぱなしによる不調」を感じる方が増えているように感じます。

原因がわからない不調の原因は

「姿勢」=間違った座り方にあるかもしれません。

姿勢が悪くなり筋肉がこわばると、

筋肉が骨に張りついて動きが悪くなり、骨と骨の間が開いて丸まったり、反ったりしてしまいます。

座っている間、骨盤が後ろに倒れていると背中が丸くなり、肩こりや消化機能の低下に繋がります。

骨盤が前に倒れていると反り腰になり、腰に負担がかかります。

正しい姿勢で座るために、意識すべきは

「骨盤を立てること」です。

骨盤が立つと→背筋が伸びる→内臓が正しい位置に→頭も正しい位置になる

すると

・猫背の改善=肩こり、腰痛の改善

・内臓が元気になる

・疲れにくくなる

など骨盤の立て方を覚え、習慣化させることで不調の改善につながるかもしれません。

🔹で 骨盤を立てる」とはどのような姿勢か

まず”坐骨”という骨盤の一番下の骨を探します。椅子に座り、前後左右に揺れてみて

シートに一番当たっている感覚のある部分が坐骨です。

そして、坐骨に均等に体重がかかるようにして座り、上半身を楽な位置に調整します。

この状態が「骨盤を立てる」姿勢です。

やせ型の人などは坐骨が痛く感じるかもしれませんが、その場合はクッションを敷くことで痛みを和らげることができます。

🔹シーン別骨盤の立て方

・デスクでのパソコン作業

背もたれにはもたれず、また足を極端に前に出したり、後ろにひいたりすると骨盤が倒れてしまうので、足とひざの角度は90度になることを意識しましょう。

また、足裏は完全に地面につけるようにします。

画面に集中して頭が前に出ると猫背の姿勢になりますが、なるべく頭が安定する位置から動かさないよう意識するのが大事です。

ソファ

柔らかすぎるソファで腰が痛くなった経験のある方も多いと思います。これは、体がソファに沈みこんで姿勢が崩れ、骨盤が後ろに倒れる座り方を余儀なくされるからです。

解決策として、背当てクッションを使って背もたれとの隙間を埋めると、ソファでも姿勢を安定させることができます

そして

テレワークの方が正しく座るために

オススメなアイテムは「バスタオル」です!

まずは、バスタオルをロール上にしたものを用意しましょう。

イスの奥までお尻をしっかりと入れ込んで座れり、タオルロールを腰と背もたれ部分に挟むように置きます。

座るということは

体に悪いものではないと考えているかもしれませんが、

少しの時間であれば体を休めるために必要ですが、長時間となると話は別です。

体を動かすには筋肉が必要で、

その筋肉にエネルギーを送るために、全身に血管が巡っています。

その血管は筋肉の間も通っているため、

座りっぱなしだと膝が長く曲げたままなので、膝裏の血管を圧迫し続け血流が悪くなります。

結果、足がむくんだり、痺れたりするのです。

さらに

座り続けると肺も膨らみにくくなり、体に巡る酸素の量が減ります。

酸素は脳が働くためのエネルギーなので

その酸素が減ると脳の働きが悪くなり、それにより注意力が散漫になったり、イライラしやすくなったりと脳にも悪影響があります。

すでに座りっぱなしが長い方、痛みや不調が出ている方は

恐らく、お尻や太ももの筋肉が硬くなっているはずです。

まずはこれらの筋肉を緩めてから、骨盤を立てる座り方にトライしてみてくださいね。

奏ではお尻や太ももの筋肉もしっかりほぐしていきます。

デスクワークからのお悩み、

ゴロゴロしずきての腰痛…

ご相談ください◡̈

直前や夜間でも、返信を待たずに予約できます★✉️の行き違い防止の為、オンライン予約をご利用頂けると大変助かります。 https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

**************************

表参道マッサージ整体・奏・kanade アクセスバーズ東京青山

表参道駅2分、渋谷、原宿からも8分

指圧ベースの整体マッサージ、ドライヘッドスパ、リフレクソロジー、ストレッチ、アロマトリートメント

…夜遅くまで営業★男性も歓迎★

アクセスバーズ東京表参道・奏・アクセスバーズ料金、詳細はこちら💁♀️⬇️

全ては呼吸!

普段、当たり前すぎて疎かになりがちな

「呼吸」

何かと不調が出やすい方は新しい年に

改めて呼吸を見直してみませんか?

🔹呼吸をコントロールすることで、脳は落ち着く

呼吸と脳、そして健康全般に関係があります。

"脳幹の神経回路"が、呼吸と脳をつないでいることが発見され

この神経回路は呼吸のリズムによって調整されています。

=ゆっくり呼吸をすると回路の活動が低下し、速く呼吸をすると活発になる

いわば、脳がもつ「呼吸のペースメーカー」

そしてその回路の活動状態は感情にも影響を与えることがわかっているそうです。

人が喜びを感じている時には、規則正しい深く、ゆっくりと呼吸します。

逆「不安や怒りを感じている時の呼吸は、不規則で、短く、速く、浅くなります。

特定の感情パターンの呼吸を意識的にすることによって、実際に脳はその感情を覚え始めるのです。

呼吸のリズムを変えると

リラクゼーションのシグナルが送られ、心拍数が減少し、迷走神経が刺激されます。

迷走神経は、脳幹から腹部まで伸びる、体の「休息と消化」活動を担う副交感神経の一部なので、副交感神経が刺激されると、気持ちが落ち着き始め、気分がよくなるというメカニズムです。

またこの状態になるとリラックス効果がある脳波「α波」になり

芸術脳と言われる「右脳」が活性化し

直感力が高まり、いいアイデアがひらめくようになります。

さらには

副交感神経が刺激されると免疫システムを改善したり

呼吸のコントロールによって代謝が高まり、

呼吸は道具を使わずにできる

ボディケア&ストレスケアなのです。

質のいい呼吸のために行いたいのが

「腹式呼吸」

文字を見ると、お腹に空気を取り込むイメージですが、実際は空気が入る場所は肺です。

上手に呼吸をするポイントは「横隔膜」

横隔膜とは、ドーム状に横たわる形をして、吸った時に横隔膜は収縮して、ぐっと下がります。

そして、その時にできた胸郭というスペースには「肺」があって、そこに吸った空気が入ります。

息を吐く時は同時に横隔膜がまた上に上がり、内蔵がまた元の位置に戻るので、お腹が引っ込むの繰り返しになります。

つまり腹式呼吸はその横隔膜の上下運動が上手にできているかが大切になってきます。

やり方はとてもシンプルですが

慣れていない方は平らな場所で寝転んでの腹式呼吸オススメです。

この時、背骨がまっすぐになっている方がいいので、床の上など硬い場所に行う方が良いようです。

🔹腹式呼吸の基本🔹

まずは鼻からゆっくり息を吐き出してからはじめます。

吸う

おへその下に両手をのせて、鼻からゆっくりと空気を吸っていきます。この時は口を閉じて、横隔膜を下げることをイメージしながら、手を当てた場所が膨らんでいるのを感じ

、5秒くらいかけて、おいしい空気を吸っているイメージで。

吐く

空気をゆっくりと吐き出していきます。

この時に大切なのは吸った2倍の時間をかけて吐きます。

目安としては吸ったのが5秒とすると、10秒かけて空気を吐くといったイメージです。そして、吐く時はなるべく鼻で。

口からの場合はストローをくわえるくらい開けて

ゆっくりと空気を出すようようにしていきます。

わたしがどっぷりハマっている某アニメでも全集中の呼吸として

呼吸の大切さを伝えています笑

呼吸を整え、呼吸に集中することによって

気持ちを落ち着かせるだけでなく

最大限の能力を発揮することができる

そして

横隔膜が動くためには、その周辺、背中や鎖骨の筋肉を緩めることも大切です。

呼吸が浅い方のご相談もお待ちしています◡̈

呼吸を変えることで

心も体も変わるかもしれません。

鼻呼吸についてはこちらの記事で★

https://izumi-kanade.com/info/3676754

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

直前や夜間でも、返信を待たずに予約できます★✉️の行き違い防止の為、オンライン予約をご利用頂けると大変助かります。

**************************

マッサージ整体・奏・kanade アクセスバーズ東京青山表参道 表参道駅2分、渋谷、原宿からも8分

指圧ベースの整体マッサージ、ドライヘッドスパ、リフレクソロジー、ストレッチ、アロマトリートメント

…夜遅くまで営業★男性も歓迎★

免疫アップの為にも血流改善しましょう✨