♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

情報過多で疲れ気味…脳過労「オーバーフロー脳」

うまくリフレッシュができなかったり、

いつも考え事が絶えず、何か追われている気がする…

その焦燥感や疲れは「思考にとらわれている」または「情報過多」による“脳の疲れ”が原因で

キャパオーバーになっているかもしれまんせん。

脳は常に周囲から「情報」を受け取っています。

視界に入ってくる映像、ネットやニュースでの言葉や、人の話し声や表情…

たくさんの情報を受け取ると

次から次に「思考」が溢れてきます。

そして誰かと比べたり、不安な情報にネガティブな気持ちになったりするだけでなく

脳が疲労して疲れがたまりすぎると

もの忘れ、集中力・作業能力の低下、理解力・判断速度の低下、人柄が変わるなど…

心身に影響を及ぼします。

これは脳過労とかオーバーフロー脳なんて

言われています。

🔹脳過労の仕組み

脳は、情報を入れる「入力」、その情報の「整理」、話すなどの「出力」

これら3つのステップで情報を処理しています。

でも脳が働きすぎると情報処理が追いつかず、脳機能が低下し、これが「脳過労」の状態です。

特に大きな原因は

「スマホ」

🔹<スマホと脳の情報処理能力の関係>

1.入力

情報は主に目から入ってきますが、スマホは本などに比べて、文章以外に「画面の光や色」、広告などの「動画」、リンク先への「ボタンの選択」など、情報が複雑です。そのため、脳の情報を処理する場所がいっぱいになってしまいます。

2.整理

スマホから膨大な情報が脳に入り続ける事で、整理整頓が間に合わず、脳がごみ屋敷のようになってしまいます。

3.出力

結果、情報を取り出せず、漢字や人の名前を忘れる「もの忘れ」や、言葉が出ずに「会話ができない」といった症状が現れます。

脳過労が進むと

●うっかりミスが増える

・物忘れが多くなる

・うっかりミスが増える

・つまらないことに固執する

●感情コントロール力の低下

・思考力、判断力、集中力、意欲が低下

・イライラしやすくなる

・やたらと涙が出る

●自律神経の乱れで身体的な不調

前頭前野の働きが悪くなると、心身を整えるカギとなる自律神経も乱れるため、

慢性的な疲れ、頭痛、めまい、不眠、肩こり、腰痛、冷え、便秘、腹痛といった身体的な不調を伴います。

オーバーフロー脳の解消法

一番の疲労解消は「深い睡眠」です。

昼間日光に当たること

深呼吸をすること

軽い運動をすること

そして寝る前のスマホは辞めて、なるべく深い睡眠を取れる状態にしましょう。

頭皮マッサージで脳疲労改善

10本全ての指を使い

は頭の横煮付け、指を大きく広げて頭皮をしっかり掴みます。

ポイントは指の腹を頭皮に当てること。

そしてゆっくり半時計周りに頭皮を回します。3秒で1回転くらいゆっくりこれを10回転。

手を猫の手にして、第一関節を頭皮に当てて耳の周りをゴリゴリ、そのままおでこまで

約30秒

頭のマッサージはやっぱり人にやってもらうのが一番…

ドライヘッドスパはクーポンだけでなくアロマ指圧のコースで組み合わせ可能です。

またアクセスバーズは別名、脳デトックス。

脳疲労の方にはオススメです◡̈

スマホのおかげで

便利な世の中にはなりましたが

たまにスマホから離れて

デジタルデトックスすることも大切かもしれません。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

笑うと痛みやコリも解消する?

とにかく寒い毎日が続き

気温と湿度が下がると身体がこわ張って肩がこったり、免疫も下がりがちですが…

冬こそ「笑う門には福来たる」

というわけで今日は

"笑い"

の効果についてです。

昔から「笑いは百薬の長」とか、「一笑一若(一度笑うと、一つ若返る)」などといわれますが、最新の医学研究では、笑いによる驚くべき健康効果が明らかになっています。

まず

笑いと脳の関係として

笑うことで"脳の血流量"が増えます。

笑うと頬の表情筋が頻繁に働き、その奥にある顔面動脈が伸縮し、脳から心臓へ戻る血流が増加します。

これにより、新鮮な血液がどんどん送られ、脳細胞への栄養供給が増え活性化します。

医学的な研究による笑いの効能は、

大きく分けて3つ

①免疫機能を正常化する

笑うことによってがん細胞やウィルスをやっつけるナチュラルキラー細胞(NK細胞)が活性化し、もしかしたら感染症の予防にもなるかもしれません。

② 血圧を下げる

ストレスフルだと交感神経が優位になり血圧が高くなりますが、笑うことによって副交感神経優位の状態になって血圧が下がることがわかっています。

どっと笑った瞬間は交感神経が優位になりますが、その後、副交感神経が優位になって身体をリラックスモードに変えてくれるのです。

③ 血糖値を下げる

笑うとインスリンを分泌する遺伝子の作用で血糖値上昇を抑える効果があります。

そのほか

・笑うと痛みがおさまる?

笑うと“脳内麻薬”といわれるベータエンドルフィンが分泌され、モルヒネを上回る鎮静・鎮痛効果を発揮します。これは“ランナーズハイ”の一因とも言われています。

・笑うと頭が冴える?

笑うことで“記憶の中枢”と呼ばれる海馬(新しいことを学習する際に不可欠な大脳の器官)の容量が増えると言われています。

記憶力や集中力アップ効果も★

・笑えば幸せになる?

“癒しのホルモン”と呼ばれるセロトニンの不足がうつなどの原因になりますが、笑うことで脳幹からセロトニンが放出され、精神バランスが整います。また、“ハッピーホルモン”の異名を持つベータエンドルフィンが血中に分泌され、多幸感がもたらされます。

面白くて笑うことが1番ですが

いわゆる「作り笑い」もストレスが優位に下がる事が脳波検査からわかっているそうです。

「楽しいから笑う」だけでなく

「笑うから楽しく」なってみてもいいのかもしれません。

笑って免疫力も高めましょう!!

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

筋肉とコリと感情の抑圧

不思議なことに、

マッサージ中に「感情」が解放されるということが稀にあります。

原因のわからない痛みや、

ほぐしてもすぐに元に戻ってしまうコリ…

実は【感情の抑圧】が原因で、身体の痛みやコリに結びついていることがよくあります。

🔹<感情の抑圧とは>

悲しい、寂しい、つらい、などネガティブな泣きたくなるような感情を、感じて、表現しないで、ぐっとこらえてしまうことです。

感情はエネルギーですので抑圧されると身体の中に溜まっていきます。

そして感じてもらうために、外部の刺激(過去と同じような状況や言葉など)で

反応して心がわさわさ反応しやすくなります。

例えば

突然、予期せぬ悲しい出来事に遭遇したとします。

その時に悲しみや涙を我慢して、何事もなかったことのように振る舞おうとしたら、

どのようにからだは反応し、

悲しみを感じたくなくて無意識に抑えこもうとしたとき、からだはどのような力が入るのでしょうか?

こらえたときに

・涙が流れないよう、こめかみや眉間のあたりに力をいれて押さえつける

・グッと悲しみをこらえるため歯を食いしばる

・気丈にふるまおうと必要以上に首や肩、背中周りに力が入る

と、からだの色々な筋肉を緊張させて硬くしていきます。

これを精神分析家が

「筋肉の鎧」

と表現し悲しみだけではなく、怒りや不安などのネガティブな感情を抑えこもうとしたとき、からだの筋肉を硬くして感じないようにして、自分の心を守っていくと考えられています。

抑圧が続くことで、慢性的に筋緊張が続いて身体症状が生じてきます

すると

・涙を流さないように目の周りや頭部に力が入り続けることで【頭痛】になる

・歯を食いしばり首、肩、背中に力が入ることで【肩こり】【背部痛】【首の痛み】が生じる

・全身の筋肉が緊張して交感神経が高まることで【動機】【浅い呼吸】【嘔気】【下痢】が生じる

など、身体面での不調がいたるところにあらわれてきます。

感情エネルギーの抑圧→心の緊張→自律神経がバランスを崩す→筋肉の緊張や血管の収縮による血流不足→部位のコリや痛みが出る

そして

逆に筋肉を緩めることで

抑えていた感情が解放されるということも起きます。

ヨガやストレッチ、軽い運動が

心を穏やかにする効果があるのはこのためです。

運動やヨガができない時は

「お風呂」

ポイントは「ぬるめのお湯にゆっくり」です。

温泉で気持ちもスッキリしたという経験はあると思いますが

ぬる湯は交感神経を休め、副交感神経を優位にして、身体の緊張をほどいていく効果があるのです。

また腹式呼吸も同じ効果があるので

寒い冬はお風呂で腹式呼吸をしてみるのもよいかもしれません。

筋肉がこわばると

心もこわばります。

まずは筋肉を緩めてあげましょう♡

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

緊急事態宣言への対応につきまして

1/7 発令された緊急事態宣言による

奏の営業についてのお知らせです。

"ほぼ通常通り"営業致しますが

★20:00以降の営業に関して★

1/8から当日予約可ですが、

20:00以降→

当日20:00の時点で予約がなければ、営業を終了させて頂きます。

夜間の予約は当日20:00前までに予約をお願い致します。

(20:00過ぎの直前予約が不可となります)

1週間ほど様子を見まして、状況により

変更などがあるかもしれません。

テレワークでなく変わらずご通勤の方や

仕事後に受けたい方、辛く急を要する場合もあるかと思います。

寒い時期は体もコリやすく、血流も滞り不調も出やすくなりがちです。

特にこの時期、免疫力を下げず

健康を維持するため

また

心が元気であるためにも

リラックスする時間や

こわばった筋肉を緩めることも大切です。

辛い時は無理や遠慮なく

ご来店頂ければ…というのが私の考えですが

プラスに考え、これを機に夜は早く寝て朝型生活にしてみるのも良いかもしれません。

このご時世でありながら

変わらず通い続けてくださるお客様がいること、たまに思い出してご来店頂けること、

本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

外出や色々なことが制限され

リフレッシュできることが限られる中

コリがお辛い時…

ちょっと気分転換して元気を出したい時…

すぐに駆け込めるサロン

でありたいと思いますので

これからもよろしくお願い致します。

一日でも早く

この事態が収束することを願い

そして、どうか御自愛のもと

日々をお過ごし下さい。

いつも本当にありがとうございます。

・奏・いずみ

当サロン新型コロナウイルス対策について

https://izumi-kanade.com/info/3210896

その疲れ、お腹=みぞおちが固い?!

外出が減り、パソコン作業などで座っている時間が長く、体を動かさずにいると

体の筋肉は凝り、活動量や消費エネルギーも落ちてきます。

そして、血の巡りも悪くなり、肩こりやむくみ、冷えを招くことがあります。

また疲れが取れにくい、よく眠れないというときは、胸周りやお腹周りの筋肉が緊張したまま固まっている可能性が…

胸や背中だけでなく、お腹まわりの筋肉が凝り固まっていると、胸郭の動きが妨げられて、呼吸が浅くなってしまいます。

特に硬くなりやすいのが

「みぞおち」鳩尾

「陰」の感情は、身体のみぞおちの部分に凝縮して溜まるそうで

やりたくないことを嫌々続けていたり、常に不安を抱えていたり、怒りを我慢するなどのストレスや

頭や内臓の疲労が溜まるとみぞおち付近が硬くなります。

そうなると呼吸も浅くなり、消化機能の低下や姿勢も悪くなるので肩こりや腰痛の原因にも…

緊張したまま硬くなったみぞおちが緩むと

腹直筋の力が抜け、横隔膜の動きが良くなって、呼吸が深くなり脳や体に酸素が巡ります。

【「鳩尾」みぞおち】

腹筋の上部、あばら骨との境目の凹んだ部分

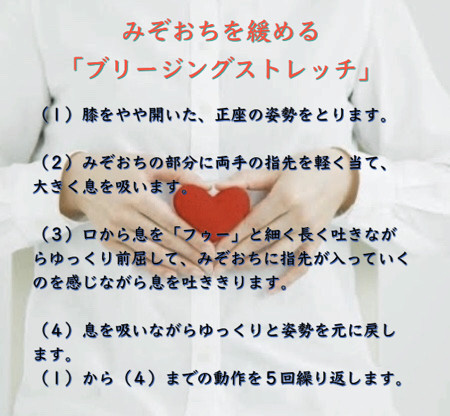

🔹みぞおちを緩める「ブリージングストレッチ」

おすすめは、お風呂に入った後、体が冷め切らないうちに、ふとんの上で行うこと。筋肉が温まっていると、伸びやすくなります。

寒さに相まって

不安や我慢などが多い中

思っている以上に身体がギュッと緊張し

気づかないうちに呼吸が浅くなり

不調に繋がっている方も多いかもしれません。

奏ではお腹まわりの指圧もリクエストで

可能です◟̆◞̆

普段あまり意識しない、お腹まわりの筋肉も

緩めて、呼吸を整えましょう!

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

20:00以降も予約可能ですが、少し変更があります。 https://izumi-kanade.com/info/3700351