♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

消化力【アグニ】を高めて毒素を溜めない体に…

寒い時期、食欲はあるのに反して、胃がもたれやすかったり、消化不良で朝起きて体が重くスッキリしなかったり…

いわゆる「消化力」が弱くなると

体に"毒素"が溜まりやすくなってしまいます。

消化力とは、食べたものがしっかり消化吸収できる力のことで

食べ物が適切に消化・代謝されることによって、細胞や筋肉が形成され、生きる活力となりますが

消化力には、個人差があり、たくさん食べても太らない体質や少食などこれらは消化力の違いによるものだと考えられています。

健康な心身を維持するためには、食べたものがきちんと消化吸収されることが重要なのです。

アーユルヴェーダでも消化力はとても重要視され

「アグニ」といいます。

アグニは摂取したものを体、心、魂のために変換させることができるエネルギーのことで

サンスクリット語で「焼く、変化させる」という意味があり、火のエネルギーを司ります。

簡単にいうとアグニの調子が良いと消化や排泄がスムーズに行われますが、アグニが弱まるとうまく消化できず、残ったものが老廃物となって体内に蓄積され、体が本来もつ機能や免疫力が弱まってしまいます。

アグニがうまく機能していないとき

疲れ、重さ、膨満感またはガスっぽさ、肌荒れや、思考力の低下

アグニのバランスが取れているとき

健康な肌、目の輝き、やる気が出る

アグニは強ければ良いというわけではなく

強すぎると、体内の老廃物を焦げ付かせてしまい、胃酸が出すぎて胃を傷つけてしまったり、食べすぎて糖尿病を引き起こしたりすることがあるのです。

消化力を上げアグニを整えるには?

食べるもの、食べ方や食べる時間、食べ合わせなどが大切だとされ

自分にとっての適切な食べる「質」「量」「消化の時間」を見極めることが重要になります。

例えばある人は生野菜や穀物が体によくても、

ある人にとっては、消化できず、害になることもあるというとです。

この時期は一般的に

・消化のよいもの

・体を温めるもの

・季節(旬)のもの

を選び

人によって消化のスピードは異なりますが、目安としては3−4時間は開けるのが理想です。

またよく噛んで食べることで唾液と混ざって消化吸収を助けてくれる上、排出をも手伝ってくれます。

その他

☑白湯を飲む

☑粘着性のあるもの避ける(揚げ物、乳製品、砂糖、お肉等)

☑食べ過ぎない

☑生姜を摂る

☑運動やマッサージ

全てを一度に試すのは難しいかもしれませんが

まずは何か一つでも生活習慣を変えてみるだけでも何か変化に気が付くかもしれません。

私も最近、消化力が弱いという実感があり

年始からもう一度、食事を見直しています。

消化力、アグニを整えるのは健康的においてとても大切な概念です。

バランスが整っているのか、乱れているのか把握し消化力を高める食事を意識することは、心身の活力だけでなく癒しにも繋がるのかもしれません。

胃腸の不調は足裏のマッサージも効果的です★

ご予約はこちらから🔽💁♀️

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

冬に気をつけたい【隠れ脱水】

「なんとなく頭が痛い」

「体がダルい」

「胃もたれがする」

こうした冬場の体調不良...

それは体内の水分が不足しているせいかもしれません。

実は冬場は

気づかぬうちに体内の水分量が減ってしまい

身体機能に不調をきたす「かくれ脱水」が起こりやすいと言います。

脱水とは体液が失われ、体にとって不可欠な水分と電解質が不足している状態ですが

空気が乾燥していると、肌から水分も奪われやすくなりますが、気温の低い冬は夏と違って、汗をかかず、喉も渇きづらいので、かくれ脱水を起こしていても気づきにくいこです。

◆隠れ脱水チェック

- 皮膚がカサカサしている

- 便秘

- 口内がネバネバして食べ物が飲み込みにくい

- 冷えやむくみ

- 倦怠感

- めまいやふらつき

- 頭痛

そして口や鼻の粘膜には、体内に入ってきた細菌やウイルスの侵入を防御し、排除してくれる働きがあります。

鼻や喉の粘膜の表面に無数に存在する毛のような「繊毛(せんもう)」が、ウイルスをキャッチし、外へ外へと押し出してくれるのですが

脱水状態にあると粘液が十分に分泌されず、繊毛が乾き、このはたらきが損なわれてしまいます。

かくれ脱水を予防するには、当然ですが水分補給が基本です。

●水分は水・麦茶で

日常の水分補給は水・ミネラル豊富な麦茶がオススメです。コーヒーや緑茶は、利尿作用があるため脱水対策には適しません。

●こまめに水分補給する

喉がかわいてなくても、こまめに水分を摂るという習慣をつけ、2~3時間ごとにコップ1杯の水を飲むことをオススメします。

また、睡眠中は冬でも500〜600㎖の水分を失うので、就寝時と起床時は必ずコップ1杯の水を飲むんで、失った水分をカバーすることが重要です。

●スポーツドリンクや経口補水液を備えておく

汗を大量にかく時や体調不良時、また脱水が起こっていると自覚している時は水や麦茶では十分な電解質が補えないので、電解質を多く含むスポーツドリンクや経口補水液を飲みましょう。

思わぬ盲点、冬の水分不足…

深刻な症状になる場合もあるので

さほど喉の乾きを感じていなくても

こまめに水分補給してあげてくださいね。

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

【大寒】の過ごし方

毎日寒いですね。

1月20日からは二十四節気では「大寒」

一年で最も寒さの厳しい時期となります。

二十四節気は古代中国で作られた暦のことで季節の変化を示す指標として、主に農業で使われていました。

春夏秋冬の四季はをさらに6つに分割した4×6=24で、二十四節気の暦になります。

「大寒卵」というものがあります。

名前の通り大寒の日に産まれた卵のことで

この卵を食べると金運や健康運が上昇すると言われ、縁起が良い卵だそうです。

昔は寒いこの時期は卵を産まなかったそうで

そのため、寒い季節に産まれる卵は大変貴重なもので、寒さに負けることなく産み落とされた卵には滋養があり、強運を持っていると信じられ、縁起物として扱われるようになりました。

健康面といえば

この時期は寒さで力が入って首や肩の筋肉が固まりやすく

こわばりや、つかえているような感覚をそのままにしておくと、気(心)のめぐりも滞りがちに…

冬になるとネガティブな感情を抱きやすいと感じている人は特に体の巡りを良くすることが大切です。

外に出たくない!と言う方は簡単にできる

指や手の平にあるツボ押しがオススメです。

実は指先にはツボが集中しているので、そこを刺激することで全身の緊張を緩める効果が期待できます。

🍀肩や首の凝り、頭痛には「中指」のマッサージ

中指の付け根から爪の横まで全体的にもみほぐし

根本をつまみ、徐々に爪先まで移動させながら押していくのが効果的です。

🍀背中の緊張には「手の甲」をマッサージ

手の甲を刺激する際は、反対の手で包み込むようにマッサージする手を持ち、親指を使って手の甲の真ん中あたりを優しくさするように手首の方から指の付け根へ向かうように、押してあげてください。

大寒の次の二十四節気は「立春」です。

春の始まりを告げる「立春」は、本来の暦ではお正月にあた大事な節目でその前にあたる大寒は、年末や大晦日と同じようなものです。

大掃除とまではいかなくても

身の回りや体、心も断捨離やデトックスして

スッキリさせると、春の新しいエネルギーを取り込みやすくなると言われます。

今月の疲れも蓄積する前にデトックスしてあげてくださいね。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

体のバリア機能【衛気】のチカラ

寒さが一段と厳しくなり、まだまだウィルスとの戦いは続きそうですが

中医学では免疫力アップには「衛気(えき)」を高めることも重要と考えています。

ウイルスや細菌、花粉などから体を守るには、「衛気」のチカラが大切なのです。

「衛気」とは、体表を保護し外邪(がいじゃ)の侵入を防御する「気」で

人体が本来持っている免疫力の中でも、特に皮膚や粘膜といった体表部分に働くエネルギーのことです。

免疫力を調整し皮膚や粘膜をバリアのように丈夫にすることで、ウイルスなどから体を守ってくれます。

体表に衛気という目に見えないバリアを張り巡らせると、邪気の侵入を阻止し、病気になる前に防ぐことができるわけです。

秋から冬は防御壁となる皮膚、鼻、気管支、など「肺」に関係の深い機能が弱まるので、インフルエンザなどが流行しやすくなります。

本来「衛気」は日常生活の中で自然とつくられるものだから、生活が不摂生であると不足がちになります。

(1)睡眠が不足

(2)食生活が偏ったり食べ過ぎで「衛気」の原料である栄養が不足

(3)疲労やストレスで「衛気」を消耗してしまう

(4)運動不足で気のめぐりが悪くなっている

では、この衛気はどこで作られているのかというと

まず、「衛気」の元となる「気エネルギー」は胃腸(脾(ひ))の消化を通して、作られます。そして、その気エネルギーの一部が肺に送られて、肺が「衛気」のバリアを張り巡らしています

つまり「衛気」を強くするには、

① 胃腸の働きを整えて、質の良い「気のエネルギーを豊富につくる」

② 肺で、丈夫な「衛気」バリアを張る

ということです。

ポイントとしては

①「脂っこい、甘い、味の濃い」食事を避けて胃腸の負担を軽くする

②黄色い食べ物で「脾(胃腸)」をいたわる

(かぼちゃ、さつまいも、トウモロコシ、にんじんなど)

③ 「肺」をうるおす白い食べ物をとる

(豆腐、レンコン、山芋、大根、白菜、梨など)

④ 定期的な呼吸で肺を元気に

⑤質の良い睡眠で「衛気」をチャージ

冬になる風邪をひきやすい人と、いつでもパワフルで元気な人がいますよね。

人は皆、両親から生命エネルギーをもらって生まれ、これを「先天の精」といい、生まれ持った「精」の量には実は個人差があるのです。

足りない精を補うのは食べ物です。

これを「後天の精」といいますが

体に入れるものがジャンクフードや栄養の足りないものだと、エネルギーを十分に補えず、虚弱体質になったり、冷えやすく風邪をひきやすくなったりします。

ジャンクフードもたまにはOKだと思いますが

冬は特にエネルギーをしっかりチャージして、免疫力を意識したいものです。

そして、まずは睡眠。

睡眠の質が悪い場合は、それを改善することも大切です。

眠りの浅さ、呼吸の浅さ、疲労感…ご相談ください。

ご予約はこちらから🔽💁♀️

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

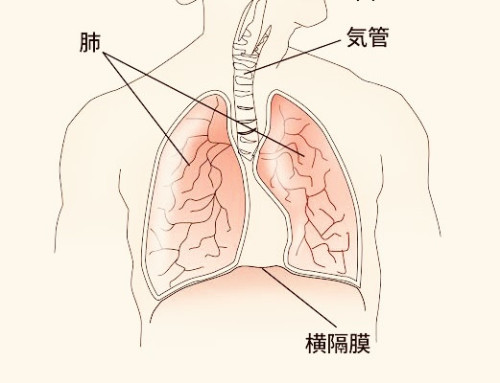

自律神経が整い、代謝も上がる…【横隔膜】を動かす効果

今日のワードは「横隔膜」

横隔膜のことなんて、あまり意識することは

ないかもしれませんが

とても、とても大事な働きをしています。

横隔膜は名称に“膜”とありますが、実はれっきとした筋肉です。

胸郭の下部にあるドーム型の筋肉で、収縮すると胸腔を広げて空気を取り込み、弛緩すると胸腔が狭まり、空気が排出されます。

いわゆる腹式呼吸です。

横隔膜の周りには体幹のインナーマッスルが、

上下には内臓があるので

横隔膜を意識的に動かすだけで心身に様々な良い影響をもたらすといわれます。

まず、横隔膜を動かすことで筋肉や内臓が動くと

基礎代謝が上がります。

基礎代謝は生命維持のために生きているだけで消費されるエネルギーのことで、なんと1日の消費エネルギーの約70%を占めます。

そして

息を吸うとき、肋骨の表裏にある肋間筋が伸縮し、肺が横に広がり、同時に横隔膜は縮んで下がるため、肺は広がり、酸素を取り込みやすくなります。

つまり、横隔膜を伸縮しやすくすると、体内に酸素を取り入れやすくなるわけで

体内が豊富な酸素で満たされれば、代謝と血流がよくなり、肩こりや腰痛が改善したり、肌がキレイになったり、痩せやすい体に繋がるのです。

さらに、さらには

肺を大きく膨らませることは、自律神経の調整にもつながり、心にも良い影響があります。

横隔膜を動かすためにはまずは周辺を緩めるストレッチから

その名も「お願いストレッチ」笑

1.椅子に浅く腰掛け、胸の前で両手を合わせます。「お願い」🙏のポーズです。

この時、背もたれに上体を預けないのがポイントです。

2.腕がぴんと伸びるまで、なるべく顔の近くを通りながらまっすぐ頭上に伸ばします。

3.その状態で、胸を前後左右に大きく膨らませるイメージで、深呼吸を3回繰り返します。

4.手を胸の前にゆっくり下ろします。

筋肉が緩んだところで、次にやることは…

横隔膜を動かす一番の方法は

「呼吸」なのです。

ただし、無意識に行う胸式呼吸では、横隔膜はほとんど動きません。

呼吸は、腹筋や肋間筋などそのほかの呼吸筋を使って意図的に横隔膜を動かし、鼻で吐く・吸うをゆっくり繰り返すことが大切です。

呼吸は、無意識に行われる「代謝呼吸」

意識的に行う「随意呼吸」

心の変化に伴って変わる「情動呼吸」に分けらます。

それぞれが脳幹、大脳皮質、大脳辺縁系といった脳の呼吸中枢によってコントロールされているのですが横隔膜をしっかり動かすには、「随意呼吸」が必要なのです。

🍀横隔膜を動かす「4・4・8呼吸法」

(1)息を吸い込む→胸部が広がり、横隔膜が収縮

息を吐き切って、おなかが膨らむように2~3回呼吸した後、腹式呼吸で4秒かけて息を吸う。

(2)息を吐く→胸部が縮み、横隔膜が緩む

4秒息を止めた後、8秒かけてゆっくりと息を吐く。これを4回×2クール程度繰り返す。

横隔膜を動かすだけで疲労回復になったり

疲労しづらい身体へと変わっていきます。

奏では横隔膜周辺の筋肉もしっかり緩めるよう施術しています★

横隔膜、動かしましょう!

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku