♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

現代人は「酸素」が足りていない?!

私たちは「呼吸」をして、生命を維持しています。

呼吸の役割は

酸素を体に取み、

二酸化炭素を排出する

酸素は人間が生きていく上で欠かせない

のですがその「酸素」が十分体に取り込まれないと

体調やメンタル面でも

あらゆる弊害が起こります。

現代人は慢性的な酸素不足だと言われています。

現代人の酸素不足の原因

環境の変化

昔と比べ地球環境も大きく変化してきています。

人間が森林伐採や開発を進めた結果、自然の汚染が進み、空気中の酸素濃度が低下してきています。

空気中の酸素濃度は100年前が24%であったのに対して、現代では20.9%も減少。

つまりそれだけ呼吸で取り込める酸素の量も減少しているということです。

そして住宅環境も影響しています。最近は省エネ性を高めるために住宅にも気密性の高さを求める動きが強まり、

気密性が高まるということは換気不足になり、

外の空気が入ってこないつまり酸素が不足している状態が続くことになります。

運動不足により心肺機能が低下

変化しているのは地球環境だけでなく、

人間の体内環境も大きく変化しています。

車や公共交通機関、便利な家電もない時代は自らの体を動かして日常生活を送らざるを得なかったのですが、

現代、公共交通機関の発達やエスカレーターやエレベーターも整備され、便利な家電に頼り、自ら体を動かす機会が激減しました。

体を動かさなくなったということはそれだけ心肺機能も衰えることにつながり、

心肺機能は鍛えなければだんだんと衰え、酸素を取り入れる機能が衰えてしまえば酸素不足に陥ります。

ストレスによる浅い呼吸

強いストレスを受けると自然と呼吸が浅くなり、

当然、浅い呼吸だと体内に酸素を十分に取り込めなくます。

酸素不足からくる症状

・集中力が続かない、記憶力低下

呼吸をして酸素が体に取り込まれるとそれを血液が体全体に届けてくれます。中でも酸素を多く消費するのが脳です。

脳だけで取り込んだ酸素の20~25%も消費し、脳の細胞は酸素によって活性化されていますので、不足すると脳の疲労がたまります。

その結果集中力が低下してしまったり物忘れがひどくなることに…

視力低下も酸素不足が原因!?

スマホやゲームの普及で近視の方が増え、実は酸素が不足すると視力低下が起こりやすくなると言われます。

なんと目も呼吸していて、

瞳に酸素が十分届くことによって、目の疲労回復を助けてくれる仕組みです。

取れない疲れ、慢性疲労

疲れがたまると乳酸という物質が体に蓄積され、この乳酸の排泄を早めることが、疲労回復のポイントです。

酸素が不足すると体は酸素を体に供給しようとし、結果乳酸を排泄するどころか余計にためてしまいます。

そのため酸欠が続くと疲れやすくなるだけでなく、なかなかその疲れが取れなくなります。

痩せにくい

脂肪の燃焼をすすめてくれるのはリパーゼという酵素なのですが、この酵素は酸素によって活性化します。

酸素が不足すると脂肪の燃焼効率が落ちてしまって、痩せにくくなります。

肌荒れも酸欠が原因

体は細胞で作られているのですが、その細胞がダメージを修復したり、新しく生まれ変わったりするときに酸素が必要になります。

酸素が不足すると細胞が修復、再生できなくなり肌のターンオーバーが乱れます。

酸欠チェックポイント

・あくびがよく出る

・疲れやすい、疲労が抜けない

・寝つき、寝起きが悪い

・冷え性である

・集中力が続かない、記憶力が悪い

・便秘ぎみだ

・ダイエットしても痩せない

・貧血

・よく頭痛がする

・目が疲れる、視力が悪い

・動悸、息切れがする

・肩こりが酷い

・アレルギー症状を持っている

6つ以上自分の症状とあてはまる場合、酸欠状態の可能性が…

「酸欠」を防ぐには

・鉄分を補給

呼吸して取り込んだ酸素を体内の隅々まで運んでくれるのはヘモグロビンの働き。ヘモグロビンが不足するとせっかく取り込んだ酸素が無駄になってしまいます。

そのヘモグロビンの元になるのが「鉄分」

鉄分は体で作ることができませんので食べ物、飲み物から摂取しましょう。

レバー、あさり、しじみ、プルーン、ほうれん草、小松菜など。

・深い呼吸をする

1日に数回でも深呼吸をするだけで、酸素を取り込むことができます。

・姿勢を楽にする

・鼻から息を10秒くらいかけて吸いこむ

・息を吸ったときよりも長い時間をかけて口から息をゆっくりと吐き出す

これを10回ほど繰り返します。

・運動で心肺機能を高める

心肺機能を高めるには有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、水泳など)が良いと言われています。

呼吸が大事!と言われるのは

「酸素」にあります。

酸素不足にならないように生活すると、

今まで悩んでいた肌や体の不調がもしかしたら改善されるかもしれません。

呼吸が浅い方は筋肉がガチガチに固まっている場合も…

まずは呼吸に使われる筋肉を緩めることも必要です。

奏では呼吸を意識した施術をし、呼吸法などもお伝えしていますので、ご相談下さいね。

「酸欠」が解消されるとココロもカラダも変わるかもしれません☺️

予約はこちらから💁♀️

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

腸もむくむ!?「むくみ腸」の原因と予防

この季節気になる「むくみ」

足や顔のむくみは意識すると思いますが、

むくむのは足や顔だけじゃありません。

なんと「腸」にもむくみがあることを知っていますか?

食べ物に含まれる栄養は腸で吸収され、血液によって全身の細胞へと運ばれます。吸収されず、残ったカスが便となって排泄されるのですが、腸が伸び縮みを繰り返す"ぜん動運動"が低下していると、残ったカスは腸内を移動することができず、宿便となって腸内に留まってしまうのです。

そして大腸の中では、便に含まれている水分が腸壁を通って吸収されますが、水分がちゃんと排出されないでいると腸はむくんでしまいます。

そのような状態を「むくみ腸」と言います。

むくみ腸になると

・ひどい便秘

・肌荒れ

・顔や足がむくみやすい

・ダイエットしても痩せない

ではなぜ、ぜん動運動が低下してしまうのでしょうか?

腸はリラックスモードになると優位になる副交感神経によって収縮しているため、興奮・戦闘モードの交感神経が優位になっている状態では働きません。

自律神経のバランスは、ストレスを感じるだけでもあっという間に乱れ、

ぜん動運動が低下しやすくなります。

腸が動かなくなれば老廃物は停滞し、炎症を起こします。

また毎日排便があっても腸内環境が悪ければ悪玉菌が増え、腸は炎症を起こすため、便秘ではなくても腸がむくんでいる可能性はあります。

・腸の動きが悪い

・腸内環境が乱れている

このふたつが腸むくみの原因ですが、吹き出物やからだのだるさなど、何らかの症状が現れている人は、腸の炎症を起こしているかもしれません。

「むくみ腸」を解消する生活習慣

腸のぜん動運動を活性化させるには、

副交感神経の機能を高ることです。

自律神経は、興奮モードの交感神経とリラックスモードの副交感神経があり、交感神経は日中、副交感神経は夜中に高まるというリズムがあります。

このリズムが崩れないように、まずは睡眠をしっかりとること。

夜更かしをすると、副交感神経への切り替えがスムーズにいかなくなるため、夜型の人は朝型の生活に切り替えましょう。

音楽を聴いたり、アロマなどの香りを取り入れるのも効果的ですが、中でもウォーキングが良いそうで、

1日トータル20分も歩けば十分だそうです。

積極的にとるべきは"菌"と食物繊維!

腸内環境の乱れは、食生活で改善できます。最近、発酵食品やヨーグルトなどを積極的にとる"菌活"がブームになっていますが、善玉菌であるビフィズス菌をせっせととっても、思うような効果は期待できません。実は乳酸菌のエサとなる食物繊維がなければ、菌は生きていけないのです。

食物繊維には、水に溶けない不溶性と水に溶ける水溶性があります。

便秘の人が不溶性の食物繊維をとりすぎると、たまっていた便の水分を吸収してしまうため便は硬くなり、排泄されにくくなり、おなかが張って苦しくなってしまう場合も…

積極的にとるべきは

水溶性の食物繊維なのです。

水溶性の食物繊維を豊富に含む食材として挙げられるのはアボカドや納豆、海藻などです。

つらい便秘でも、下剤の常用はNG!

下剤によって腸は刺激され、粘膜に炎症を起こし、腸の血流障害を加速させてしまいます。また、常に下剤を飲んでいると、下剤の刺激による排便に慣れてしまい、腸がぜんどう運動の仕方を忘れてしまうという怖い事態にも...

冷えは腸の大敵!

腸にはリンパも集中しています。冷たい食べ物や飲み物で腸を冷やしてしまうと、リンパや血流が滞り、腸のむくみの原因になります。

夏でも飲み物は常温を心がけ、アイスなど冷たいものの食べ過ぎにも注意しましょう。

昨日も書いたように

腸の大切さについては、いろいろな研究で明らかになってきています。

腸を守ることは体を守ることにつながります。

ココロとカラダの健康のために、むくみのない腸を目指しましょう☺️

予約はこちらから💁♀️

偉すぎる!かしこい「腸」

つい最近まで「脳が全てを支配している」

と言われ続けてきましたが

それは、

“脳の働きが活発であれば健康でいられる”と信じられていたからです。

でも実は脳よりすごいのではないかと注目され始めたのは

「腸」

こんな本まであるほどです!

本の中では

「脳はモラルはないし、だまされやすいし、さらに意志薄弱」であるのに対し、腸は「意思が強固」と...

それは

腸は『便通』を通して健康になるための便りを常に発信して警告を鳴らしているのに

対し、

脳はすぐに誘惑に負け、「報酬系」が満足することは、身体に悪いことでも平気でやってしまうということ。

わかりやすく言うとタバコや炭水化物や甘いものがやめられない…など

脳は実は「自分だけが満足すれば良い」んです笑

腸はどのようにかしこいのか?

ひとつに、「セロトニンが90%腸に存在」していることが挙げられます。

たとえば

腸内に危険な物質が入ってくると、腸内のセロトニンが働いて脳に危険な物質を胃から吐き出せと命令を出させ、

脳を介せず下痢という手段で体内から危険な物質を排泄させようとする機能があります。

つまり、脳の命令がなくても、腸は自分で身体を守るための命令を発信できる機能を持っています。

そして腸には大脳に匹敵するほどの数の神経細胞があります。

優秀すぎる腸内細菌

腸内細菌は幸せ物質であるドーパミンやセロトニンなどを脳に送り、腸内細菌が多ければ幸せ物質も脳に十分に送られます。

体内にあるセロトニンの割合は、約90%が腸、約8%が血液中、そして脳内に存在するのはわずか約2%。この約2%の脳のセロトニンのモトが、腸で腸内細菌によってつくられています。

つまり人間の行動を決めているのは、元をいえば脳ではなく、腸内細菌であり、

幸せを作っているのは腸だと言っても過言ではないのです。

また腸内細菌は免疫力の70%をつくり

腸を可愛がれば、脳もよくなり、身体全体の調子も良くなります。

逆に言えば

腸のコンディションは、自律神経との関わりが大きいので腸の調子が悪いとメンタルも弱ってしまいます。

腸についてこちらの記事もよろしければ◟̆◞̆

https://izumi-kanade.com/info/2263018

簡単な腸活

腸に良いための活動は、あまり難しく考えずに、できることから♪

●腸の掃除に朝イチの水

朝一に水を飲む習慣をつける。

この場合、冷たい水を飲むのではなく、白湯か常温のお水で…

●食事は3食決まった時間に

決まった時間に食事を摂るクセをつけることで、腸の『腸のぜん動スイッチ』のリズムができます。

●朝起きたらまずは朝日を浴びる

体内時計がリセットされて自律神経も整います。

若干脳のことをディスりましたが笑

脳を整えることも、もちろん大切です。

脳と腸は仲良しですがお互いの役割があります。

スポーツのペアのような関係です。

どちらかの調子が悪ければ、良いプレーはできないということです。

腸が整えば、人生はうまくいく

肉体的、精神的に調子が悪いと感じている人は、腸を可愛がってあげると何かが変わるかもしれません☺️

予約はこちらから💁♀️

意外?!○○○○寝のメリット

寝ても疲れが取れない…

もしかしたら寝ている時の姿勢に原因があるかもしれません。

普段、どんな姿勢で眠っていますか?

「ずっと仰向け」

「仰向けで寝ていたけど、起きたらうつぶせになっている」

「横向きでないと眠れない」

「うつぶせが安心できる」

など人それぞれだと思いますが

実は寝る時の姿勢は生活習慣によっても大きな差があると言われています。

現在、介護施設や病院などの医療施設でも取り入れられているのは実は

「うつぶせ寝」です。

「うつぶせ寝」は苦しそう、というイメージをもっているかもしれません。しかし、「うつぶせ寝」は身体に負担が少ないといわれています。

なぜなら、人間は最も原始的な霊長類とされる原猿類から進化したものであると考えられているため、原猿類の基本姿勢である「四つんばい」に最も近い「うつぶせ」は、自然な体勢といえるからです。

推奨するのは腹臥位寝(ふくがいね)

体をうつ伏せにした状態で、呼吸ができるように頚椎(首)を自然な形で横に向けた姿勢が「腹臥位」です。

もちろんこの状態だけでは首に負担がかかりますので、胸の下やお腹の下に枕やクッションを挟み、頚椎のねじれを最小限にするのがポイント。

辛い人には半伏臥位寝

「首を横にしただけではつらい」「お腹が圧迫されて苦しい」という人や、妊婦さんなど腹部への圧力を減らさなくてはならない人に最も適しているとされる「半腹臥位寝」

完全なうつ伏せの状態ではなく、半身をうつ伏せ、半身を枕やクッションなどを用いて斜めにした姿勢。股関節を曲げ、手肘の関節も緩やかに曲げておきます。

うつぶせ寝、最大のメリットは「呼吸」

うつぶせ寝の最大のメリット、といっても過言ではないポイントはずばり「呼吸が楽になる」ということ。

うつぶせだと胸が圧迫されることにより、自然と横隔膜が下がり下腹がふくらみやすくなるため、「腹式呼吸」がしやすくなります。

さらに、この姿勢によって最も大きな変化は「舌の位置」が変わるということ。

仰向けで寝ていると、重力は上になっている顔の正面にかかります。

すると重力によって口の中の「舌」は喉の奥の方に落ち込んでしまいやすくなるのです。

腹臥位や半腹臥位は頭部を横向きにすることによって、重力が顔の正面にこないように気道確保の役割があります。

寝ている間も無理なく酸素を吸入できるため、寝ている間も十分な酸素吸入効果が得られるとされています。

そのため、

・血流の促進

・心筋梗塞や脳梗塞の予防

・血栓予防

などの効果に期待できると考えられています。

重力が分散しやすく、腰や肩への負担が減る

仰向けは体の面に重力がかかります。

足をまっすぐ伸ばして、背筋も伸び切っている状態は背骨や膝、首と肩の付け根のあたりに重力がかかります。

また、自分の骨や内臓の重さもそこに加わるため、

最も負担が大きいのはS字になっている腰椎(腰の骨)や頚椎(首の骨)周囲。

通常はおへその真裏あたりの背骨はお腹に向かって湾曲しています。しかし、重力や体の重さによって逆側に圧がかかっている状態になります。筋力が弱い人は、この”重さ”に骨が耐えられません。

もちろん、誰もがうつぶせ寝が合っているわけではありませんし、

「うつぶせ寝」のメリットを得るためには、正しい「うつぶせ寝」の姿勢をとる必要があります。

正しい伏臥位寝のポイント

顔の向き

枕に顔をうずめるのではなく、左右どちらか自分が楽なほうに向けましょう。

腕の位置

腕は自分が「ちょうどよい」と感じるところに置きましょう。ただし、身体の下に入れると、睡眠中にしびれて眠りが浅くなり、睡眠中に目が覚めてしまうので避けてください。

脚の位置

顔を向けた方向に脚のひざを曲げるか、もしくは自然に伸ばしましょう。

快適にうつぶせで寝るポイント

寝るときに鎖骨の下や、すねの全面に薄手のクッションなどを敷くと、身体が安定して心地よく眠れます。

正しい半伏臥位寝の方法

顔の向き

うつぶせ寝と同様、左右どちらかの自分が楽なほうに向けましょう。

腕の位置

上を向いているほうの腕は上にし、身体の下側にある腕は圧迫しないよう、少し身体の後ろ側にずらしましょう。

脚の位置

上を向いているほうの脚は、ひざを曲げるか枕やクッションの上に置き、下側になる脚は自然に伸ばしましょう。

※首が極端に硬い方はうつ伏せ寝で首を寝違える可能性がありますので

首が辛いと感じたらやめてください

マッサージ中のうつ伏せや横向きの体制時、ウトウトしながらも深く眠った後のようなスッキリ感があるのには実は「うつ伏せ寝」のメリットとしての根拠がありました。

楽な寝姿勢には個人差も大きくありますが、睡眠を取っているのに疲れが取れない、という人は、一度自分の寝姿勢を振り返ってみて下さい。

意外と深い睡眠ができるかもしれません☺️

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

腰痛ではなく「仙骨」の痛み?仙骨の大切さ

何となく腰のあたりが痛い...

でも腰ではないような…

それは腰痛ではなく「仙骨」の痛みかもしれません。

仙骨とは腰より下で臀部より中心にあります。

実はこの仙骨周辺は神経の束が出ているため筋肉のコリや痛みを発生しやすいのです。

さらに、痛みだけではなく、仙骨がズレていると、背骨の歪み、首や肩こり、便秘、生理痛、冷え性、むくみなどさまざまなトラブルが発生します。

骨盤の一部である仙骨

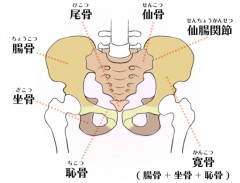

仙骨は骨盤の一つです。骨盤の中心にあるのが仙骨、その下にあるのが尾骨、仙骨の左右に位置しているのが寛骨(腸骨・坐骨・恥骨)です。骨盤はこの5つの骨の総称です。

痛みを感じるのは、腰よりも下の位置で、お尻というよりはもっと真ん中のあたりが痛みます。

仙骨は体の要であり、超重要!

骨盤の中心に位置している仙骨は、背骨を刺させる土台となる重要な部分です。仙骨の上には背骨があり、その上には頭蓋骨があります。頭蓋骨だけでも4~5kgあります。

仙骨は常にその重さを支え、体の重力を支えているのです。

仙骨には脳脊髄液を循環させるという働きもあります。

後頭骨と24個の脊髄でつながっている仙骨は、1分間に16~17回ほどの呼吸運動によって動きます。それはわずかな動きではあるのですが、脳から脊髄まで脳脊髄液を運搬・循環させるポンプのような働きをします。

脳脊髄液の循環が悪くなると、自律神経のバランスも崩れてしまいます。その結果、精神的なバランスが乱れたり、免疫力が低下したりすることで自然治癒力も衰えてしまいます。

さらに仙骨はストレスのバロメーターとも言われます。

体や心の状態が正常であれば、仙骨は柔軟性を保ち正常に機能するのですが、ストレスを強く受けていると仙骨は自ら形を変えてバランスを取ろうとします。

バランスを取ることで、内臓を守ろうとしているのですが、ストレスが強すぎると、バランスを取りきれず仙骨は歪んだままになってしまい、体や心にトラブルが生じるようになります。

ストレスを受けた状態の仙骨は盛り上がり、高くなって仰向けになると腰が床につかない状態になることも。そういった状態になる場合は、ストレスが溜まっているという仙骨からのサインかもしれません。

仙骨のズレによって起こりやすいトラブル

背骨、頭蓋骨、顔のゆがみ

背骨を支えている仙骨の位置がズレると全身の骨格のバランスが崩れ背骨が歪みます。さらにその上の頭蓋骨の歪み、顔の歪みにつながります。

首や肩のこり、腰痛

背骨が歪むことで、筋肉のバランスが悪くなり、血流がリンパの流れが悪くなって、コリや痛みが生じます。

背中の痛み

背中の痛みの原因は脊柱を支えている骨盤の歪みが原因です。中でも仙骨の歪みによって起こることが多いと言われています。

仙骨がズレて骨盤が歪み、体のバランスが崩れることで、背骨に無理なねじれや曲がった状態を強いていることで、背骨の痛みが生じることも。

便秘

大腸は仙骨の前の部分にありますので、仙骨の位置がズレると大腸にも影響を与えてしまいます。

むくみや冷え性

仙骨の働きには血液やリンパ液の流れを整える働きがあります。

生理痛や生理不順

仙骨の前側には子宮や卵巣があるので、影響を受けやすいのです。

仙骨がズレるのはなぜ?

腹筋や背筋が弱い

腹筋や背筋、お尻の筋肉が弱いと仙骨に負担をかけることになります。さらに、それらは慢性的な腰痛を引き起こし、仙骨周辺に負担をかけます。

姿勢

・猫背

・足を組む習慣がある

・バッグをいつも左右どちらかで持つ

日常生活の中で仙骨のズレを生じさせないコツ

腹筋や背筋を鍛える

仙骨に負担をかけないためには、腹筋や背筋の筋肉を鍛えることが効果的です。

左右のバランスを意識する

バッグは片側だけで持つのではなく、左右交互に持つように、また立っているときも片方に重心をかけて立たず、バランスを取ってまっすぐ立つことを心がけましょう。

マッサージ

仙骨自体をマッサージするのではなく、

仙骨周辺の筋肉をほぐすことが重要。

(臀部、仙腸関節など)

仙骨のズレを改善することで、血液やリンパの流れも正常になるので、肩こりや腰痛防止の他、

むくみがとれ、無駄な脂肪もつきにくくなります。

体の外側も内側もキレイになるためにも、健康な身体を維持するためにも、仙骨はとても重要なのです!

実は私も「仙骨が整えば全てが整う」と思っているほど仙骨を重要視しています。

なので指圧では

お尻や仙腸関節付近、ストレッチも仙骨周辺を多めに施術しています。

腰に違和感がある方、またメンタルの不調ももしかしたら仙骨を整えることで改善されるかもしれません☺️

以前の仙骨の記事もよろしければ◟̆◞̆

https://izumi-kanade.com/info/2374588

予約はこちらから💁♀️

予約はこちらから💁♀️

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku